Rechenzentrum bauen: Planung, Aufbau und Betrieb

Eine eigene digitale Infrastruktur, die zukunftssicher, effizient und gesetzeskonform gestaltet ist? Bei der Sie die Hoheit über Ihre Daten haben?...

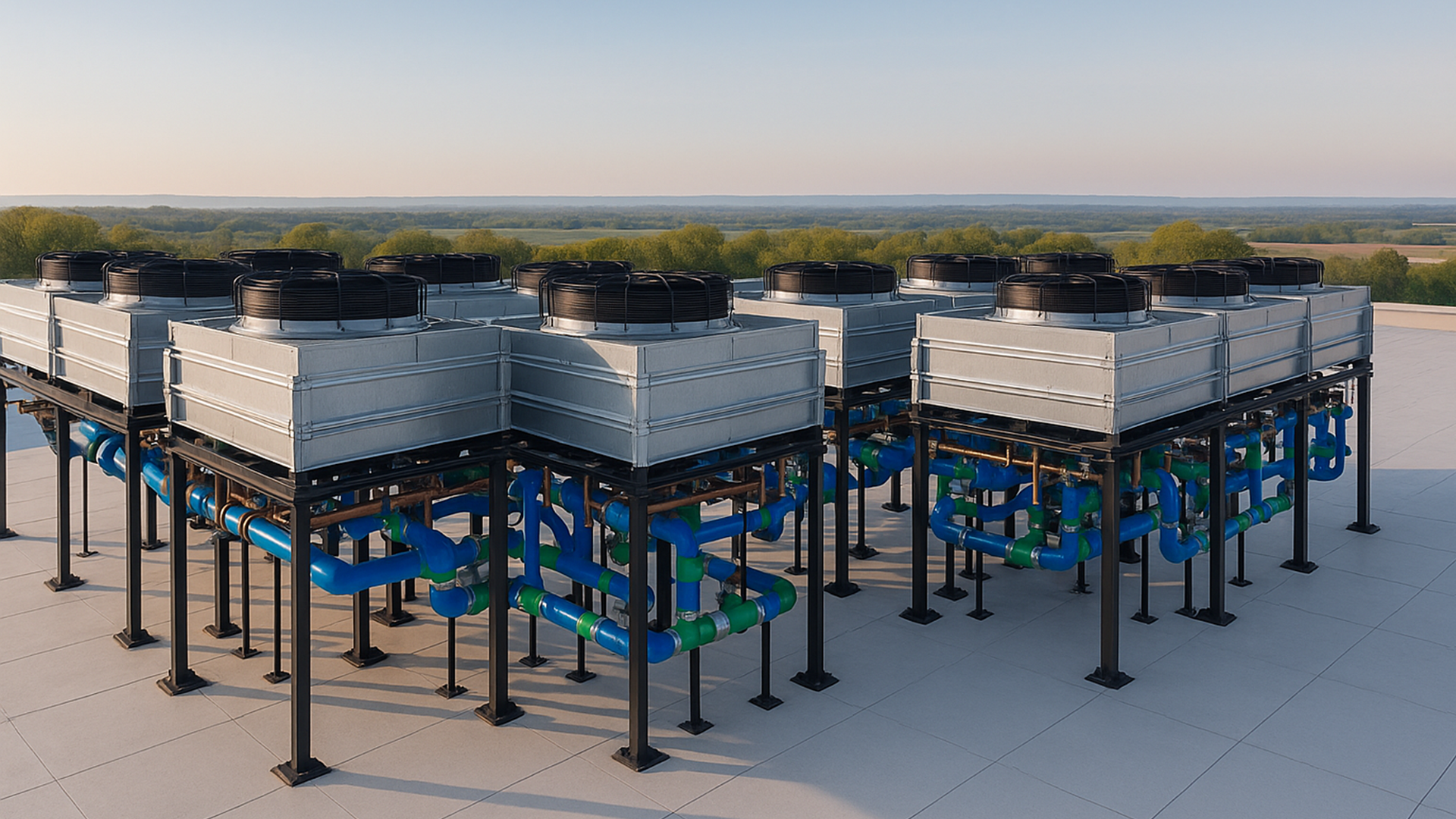

In Rechenzentren kann die Wasserkühlung oder Luftkühlung zum Einsatz kommen. Welche Technik besser für die Zukunft geeignet ist, wirft viele Fragen auf: Denn wie viel Wärme erzeugt überhaupt ein Rechenzentrum, das rund um die Uhr KI-Anwendungen, Cloud-Dienste und Datenströme in Echtzeit verarbeitet? Wie lässt sich diese Abwärme effizient abführen, ohne den Energieverbrauch weiter in die Höhe zu treiben?

Eines ist klar: Ohne eine leistungsfähige Kühlung von Rechenzentren ist kein stabiler IT-Betrieb möglich. In Zeiten steigender Rechenleistung, höherer Serverdichte und wachsender Nachhaltigkeitsanforderungen wird die Kühlung zur strategischen Schlüsseltechnologie. Sie entscheidet mit über Energieeffizienz, Verfügbarkeit und Zukunftssicherheit von Rechenzentren. Gleichzeitig wächst der Druck auf Planer und Betreiber, Lösungen zu finden, die sich wirtschaftlich, skalierbar und ökologisch sinnvoll in bestehende wie neue Infrastrukturen integrieren lassen.

Wasserkühlung oder Luftkühlung – welches System ist also unter dem Strich dem steigenden Bedarf gewachsen? Dazu muss man unter realen Bedingungen das Verhältnis aus Leistung, Effizienz und Betriebssicherheit betrachten und gegenüberstellen. Außerdem müssen ESG-Kriterien und Total Cost of Ownership in die Bewertung einfließen.

Dieser Blog gibt Ihnen die Antworten und beinhaltet folgende Themen:

In der Praxis von Rechenzentren ist die luftbasierte Kühlung noch immer die dominierende Technologie – insbesondere in Bestandsbauten. Ihre Popularität ist kein Zufall: Sie gilt als ausgereift, flexibel einsetzbar und vergleichsweise kosteneffizient. Doch mit steigender Leistungsdichte moderner IT-Infrastrukturen geraten luftgekühlte Systeme zunehmend an physikalische und wirtschaftliche Grenzen.

Die klassische Luftkühlung basiert auf der thermischen Konvektion: Warme Luft steigt auf, kalte Luft wird zugeführt. Um diese natürliche Bewegung effizient zu steuern, setzen Betreiber in der Regel auf sogenannte Computer Room Air Conditioning-Systeme (CRAC) oder Computer Room Air Handler (CRAH). Während CRAC-Geräte mit einem integrierten Kältemittelkreislauf arbeiten, nutzen CRAH-Einheiten ein externes Kaltwassersystem zur Luftkühlung. In beiden Fällen wird die erwärmte Luft aus dem Rechenraum angesaugt, heruntergekühlt und wieder zurückgeführt.

Diese Geräte sind meist entlang der Seitenflächen oder im hinteren Bereich des Serverraums installiert. Gängige Praxis ist die Kombination mit einem Doppelboden: Gekühlte Luft strömt aus Bodenplatten unter den Serverracks nach oben und wird durch den Luftstrom der Serverlüfter angesaugt. Ergänzt wird dieses Prinzip durch bauliche Konzepte wie die Kalt- und Warmgangeinhausung. Dabei werden Serverracks in Reihen aufgestellt, bei denen sich die Fronten (Kaltgang) oder Rückseiten (Warmgang) gegenüberliegen. Diese Trennung vermeidet die Luftvermischung, reduziert Energieverluste und verbessert die Effizienz der Kühlung.

Weitere Optimierungen erfolgen durch freikühlende Systeme (z. B. Adiabatik oder Außenluftnutzung), die bei geeigneten Außentemperaturen ohne Kompressorbetrieb auskommen. Dennoch bleiben luftbasierte Systeme durch ihre physikalisch begrenzte Wärmeaufnahmefähigkeit limitiert – insbesondere bei sehr hohen Wärmelasten.

In der Anschaffung und im laufenden Betrieb bieten luftbasierte Kühlsysteme Kostenvorteile. Sie sind meist günstiger als wassergeführte Alternativen. Die technische Infrastruktur – vom CRAC-Gerät bis zur Luftführung – ist daher weit verbreitet. Da Luftkühlung seit Jahrzehnten etabliert ist, besteht eine breite Verfügbarkeit mit entsprechendem Fachwissen bereit. Ersatzteile, Wartungspläne und Betriebserfahrungen sind flächendeckend vorhanden. Vor allem in bestehenden Rechenzentren eignen sich luftbasierte Kühlsysteme zur Nachrüstung. Sie lassen sich oft ohne größere Eingriffe integrieren oder erweitern. Zusätzliche Klimageräte oder eine optimierte Luftstromführung können modular ergänzt werden.

Die zentrale Schwäche luftgekühlter Systeme liegt in ihrer abnehmenden Effizienz bei steigender Leistungsdichte. Während konventionelle Racks mit 5 bis 10 Kilowatt Wärmeleistung pro Rack gut zu kühlen sind, geraten diese Systeme bei 50 kW und mehr an ihre thermischen Grenzen. Zusätzlich steigt der Energiebedarf für die Luftbewegung erheblich – der sogenannte Fan Energy Usage kann bis zu 10 % des Gesamtenergieverbrauchs betragen.

Hinzu kommen Anforderungen an bauliche Bedingungen: Luftkühlung benötigt Platz für Luftwege, Gänge und Technikflächen. Der Schalldruckpegel kann bei hoher Luftumwälzung ebenfalls zu einem limitierenden Faktor werden, insbesondere in Edge-Umgebungen oder gemischt genutzten Gebäuden. Insgesamt zeigt sich: Für viele klassische Anwendungen bleibt die Luftkühlung eine bewährte Lösung. Doch bei wachsender Wärmelast, begrenzten Flächen oder ambitionierten Effizienzzielen stoßen luftbasierte Systeme an systemische Grenzen – und eröffnen den Raum für alternative Technologien wie die Wasserkühlung.

Angesichts steigender Leistungsdichten und wachsender Anforderungen an Energieeffizienz gewinnt die Wasserkühlung in Rechenzentren zunehmend an Bedeutung. Im Gegensatz zur konventionellen Luftkühlung nutzt die Wasserkühlung die höhere Wärmekapazität von Flüssigkeiten, um Wärme effizienter von den IT-Komponenten abzuführen. Dies ermöglicht eine präzisere Temperaturkontrolle und reduziert den Energieverbrauch für die Kühlung erheblich.

Der Oberbegriff in der Rechenzentrumskühlung lautet „Flüssigkeitskühlung“ oder Liquid Cooling. Denn neben Wasser können auch Wasser-Glykol-Gemische oder andere Kühlflüssigkeiten nach dem gleichen Prinzip zur Kühlung eingesetzt werden.

Mehr Infos zu Liquid Cooling

Die Flüssigkeitskühlung basiert auf dem Prinzip der direkten oder indirekten Wärmeübertragung durch Flüssigkeiten. Bei der direkten Flüssigkeitskühlung (Direct Liquid Cooling, DLC) wird die Kühlflüssigkeit direkt an die wärmeerzeugenden Komponenten geführt, beispielsweise über sogenannte Cold Plates. Diese Platten sind thermisch leitende Elemente, die auf Prozessoren oder andere Hotspots montiert werden und die Wärme direkt an die durchströmende Flüssigkeit abgeben.

Hohe Kühlleistung, da Flüssigkeiten Wärme wesentlich effizienter transportieren können als Luft. Dies ermöglicht die Kühlung von Komponenten mit hoher Leistungsdichte und reduziert das Risiko von Hotspots. Gute Skalierbarkeit, denn die Wasserkühlung lässt sich modular an unterschiedliche Anforderungen anpassen und ist somit für verschiedene Rechenzentrumsgrößen und -konfigurationen geeignet. Leiser Betrieb, bei dem weniger oder keine Lüfter benötigt werden. Dadurch reduziert sich die Geräuschentwicklung erheblich, was insbesondere in geräuschsensiblen Umgebungen Vorteile bringt.

Neben den etablierten wasserbasierten Kühlverfahren zählt auch die Immersionskühlung zur Kategorie der Flüssigkeitskühltechnologien (Liquid cooling). Im Unterschied zur klassischen Wasserkühlung zirkuliert das Kühlmedium hier nicht außerhalb der IT-Komponenten, sondern die Server werden vollständig in ein elektrisch nicht leitendes Spezialfluid eingetaucht. Diese Methode ermöglicht eine besonders gleichmäßige Wärmeabfuhr und eignet sich vor allem für Hochleistungsanwendungen mit extremen Wärmelasten. Technologisch unterscheidet man zwischen einkreisigen („Single-Phase“) und verdampfenden („Two-Phase“) Systemen. Beide Varianten zeigen in der Praxis sehr niedrige PUE-Werte und bieten ein hohes Maß an Energieeffizienz – bei gleichzeitig geringer Geräuschentwicklung und minimalem Platzbedarf.

Trotz der genannten Vorteile bringt die Einführung von Wasserkühlung in Rechenzentren auch Herausforderungen mit sich. Die Infrastruktur muss entsprechend angepasst werden, was höhere Anfangsinvestitionen erfordert. Zudem müssen Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden, da der Umgang mit Flüssigkeiten im IT-Bereich spezielle Anforderungen an Dichtigkeit und Materialverträglichkeit stellt. Dennoch überwiegen in vielen Fällen die langfristigen Vorteile, insbesondere in Bezug auf Energieeffizienz und Betriebssicherheit. Durch ihre hohe Effizienz und Skalierbarkeit stellt die Flüssigkeitskühlung eine Alternative zur Luftkühlung dar, insbesondere in Hochleistungsumgebungen.

Der Blick auf die Tabelle zeigt, wo die jeweiligen Stärken von Luftkühlung und Wasserkühlung im direkten Vergleich liegen. Je nach Gewichtung der Kriterien kann die Übersicht somit eine erste Entscheidungsgrundlage darstellen.

Die steigende Leistungsdichte moderner Rechenzentren, insbesondere durch High Performance Computing (HPC) und KI-Anwendungen, stellt neue Anforderungen an die Kühltechnologien. Gleichzeitig rücken Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in den Fokus von Investoren und Regulierungsbehörden. Diese Entwicklungen führen dazu, dass die Wasserkühlung zunehmend als bevorzugte Lösung realisiert wird.

Hyperscaler wie Amazon, Google und Microsoft investieren verstärkt in Technologien zur Flüssigkeitskühlung, um ihre Rechenzentren effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Beispielsweise hat Microsoft in mehreren Rechenzentren das Kunststoffrohrsystem aquatherm blue installiert, das durch seine Langlebigkeit, Korrosionsresistenz und hohe Energieeffizienz überzeugt. Auch das Hyperscale-Rechenzentrum Novva, das Rechenzentrum Credit Suisse sowie die Rechenzentren von DuPont Fabros Technology setzen Rohrsysteme von aquatherm ein. Flüssigkeitskühlung ist also nicht nur eine Antwort auf die technischen Herausforderungen moderner Rechenzentren, sondern auch ein signifikanter Beitrag zur Erfüllung von ESG-Kriterien und zur Umsetzung von Green IT-Initiativen.

Der Umstieg von Luftkühlung auf Wasserkühlung in Rechenzentren bedeutet nicht nur einen Wechsel der Kühltechnologie – er erfordert auch eine angepasste Infrastruktur. Dabei spielen Rohrleitungssysteme eine zentrale Rolle. Sie bilden die physische Verbindung der zentralen Kühlkomponenten zu einem Gesamtsystem: vom Wärmetauscher, der die Abwärme aufnimmt, über die Pumpenstrecken bis hin zu den Cold Plates oder Chassis-Level-Kühlern an den Servern.

In der Praxis entscheidet daher die Qualität des Rohrsystems maßgeblich über Effizienz, Betriebssicherheit und Wartungsaufwand.

Nur wenn das Leitungssystem die Flüssigkeit zuverlässig und verlustarm transportiert, kann das Kühlkonzept sein Potenzial ausschöpfen. Leckagen, Druckverluste oder Wärmestau in den Leitungen wirken sich unmittelbar auf die Betriebssicherheit aus – und im Fall kritischer Infrastrukturen auf die Verfügbarkeit ganzer Anwendungen.

Mit dem Rohrleitungssystem aquatherm blue aus PP-RCT (Polypropylen-Random-Copolymer) bietet aquatherm eine Lösung, die auf die spezifischen Anforderungen von Rechenzentren zugeschnitten ist. Im Vergleich zu klassischen Stahl- oder Kupferrohren überzeugt PP-RCT durch Materialeigenschaften, die den gesamten Lebenszyklus eines Kühlsystems optimieren. Die Vorteile von aquatherm Rohrsystemen aus PP-RCT gegenüber metallischen Rohren sind vielfältig.

Korrosionsresistenz

Kunststoff ist unempfindlich gegenüber Rost, Ablagerungen und elektrochemischer Korrosion – ganz ohne Inhibitoren.

Geringes Gewicht

Das erleichtert Transport, Handling und Montage – insbesondere bei Großprojekten oder komplexen Verlegungen in Doppelböden und Deckenbereichen.

Fusionsverbindung

Rohre und Fittings werden thermisch miteinander verschmolzen – ohne Kleber, Dichtungen oder offene Flammen. Das Ergebnis: eine homogene, leckagefreie Verbindung mit höchster Betriebssicherheit.

Hydraulische Durchflusseffizienz

Die glatten Innenflächen der PP-RCT-Rohre minimieren Reibungsverluste im Kühlkreislauf. Dadurch wird der Druckverlust reduziert, was eine energieeffiziente und gleichmäßige Verteilung der Kühlflüssigkeit im gesamten System ermöglicht.

Minimierte Wärmeverluste

Die Materialstruktur von PP-RCT weist eine deutlich geringere Wärmeleitfähigkeit auf als metallische Werkstoffe. Das heißt, die Temperaturverluste entlang der gesamten Rohrleitungen bleiben gering und die Gesamteffizienz des Kühlsystems wird optimiert.

Modularität und Skalierbarkeit

Durch eine präzise, werksseitige Vorfertigung bei aquatherm lassen sich aquatherm Systeme individuell an Projektanforderungen anpassen – bei verkürzten Montagezeiten und geringeren Fehlerquellen vor Ort.

Zertifizierungen und Nachhaltigkeit

aquatherm blue erfüllt internationale Normen (z. B. ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001) und ist in EPDs dokumentiert. Die Wahl des Rohrmaterials ist damit weit mehr als ein rein technisches Detail. Sie ist Teil einer strategischen Entscheidung für Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit im Betrieb im Hinblick auf ESG-Reporting und Green IT.

Luft- und flüssigkeitsbasierte Kühlverfahren kombinieren hybride Kühlsysteme in einer abgestuften Architektur. Dabei kommen in der Regel Luftkühlungssysteme für Standardlasten zum Einsatz, während Hochleistungsserver mit höherer Wärmedichte gezielt über Wasserkühlung versorgt werden. Dieses Zusammenspiel aus Luft- und Wasserkühlung erlaubt es, unterschiedliche thermische Lastprofile innerhalb eines Rechenzentrums effizient zu adressieren.

Technisch erfolgt die Integration meist über eine segmentierte Infrastruktur: Rack-Reihen mit hoher Leistungsdichte werden beispielsweise mit Direct-to-Chip-Lösungen (z. B. Cold Plates) ausgestattet, während angrenzende Segmente konventionell mit Umluft oder Klimaschränken betrieben werden. Der Vorteil liegt in der besseren Skalierbarkeit und der Möglichkeit, bestehende luftgekühlte Umgebungen schrittweise aufzurüsten, ohne den gesamten Kühlkreislauf umstellen zu müssen. Praxisbeispiele zeigen, dass hybride Kühlarchitekturen zu messbaren Effizienzgewinnen führen können, insbesondere bei dynamischer IT-Lastverteilung. Voraussetzung ist ein präzise abgestimmtes Wärmemanagement sowie eine auf beide Systeme ausgelegte Regelungstechnik.

Die Wahl zwischen Luft- und Wasserkühlung ist keine Entscheidung zwischen alt und neu, sondern zwischen unterschiedlichen Anforderungen, Rahmenbedingungen und Zielsetzungen.

Luftkühlung bietet nach wie vor eine solide Basis für Anwendungen mit moderater Wärmelast, ist wirtschaftlich in der Anschaffung und lässt sich vergleichsweise einfach in Bestandsbauten integrieren. In Rechenzentren mit geringer bis mittlerer Leistungsdichte bleibt sie daher eine praktikable Lösung.

Wasserkühlung hingegen adressiert präzise die Herausforderungen moderner IT-Infrastrukturen: Sie eignet sich für Umgebungen mit hoher Rack-Dichte, starkem Wachstum oder ESG-getriebenen Nachhaltigkeitszielen. Mit ihrer überlegenen Energieeffizienz, geringen Geräuschentwicklung und besseren Skalierbarkeit ist sie insbesondere im Neubau oder bei Erweiterungen von Hyperscale-Umgebungen die langfristig wirtschaftlichere Option.

Hybride Kühlsysteme sind ein Mittelweg, der allerdings durch den Technologiemix komplexe Anforderungen an die baulichen Einrichtungen, die Steuerung/Überwachung sowie die Wartung stellt.

Entscheidend ist, die Kühlstrategie auf den spezifischen Kontext abzustimmen – technisch, wirtschaftlich und regulatorisch.

Für Betreiber und Planer, die vor strategischen Entscheidungen zur Kühlung stehen, empfiehlt sich der Austausch mit Spezialisten. Die Expertinnen und Experten von aquatherm beraten Sie auf Basis internationaler Projektpraxis – systemorientiert und mit Blick auf langfristige Betriebssicherheit sowie Nachhaltigkeit.

Weiterführende Einblicke in konkrete Lösungen und Technologien zu Leistungen rund um die Kühlung von Rechenzentren finden Sie hier:

Mehr zu Kühlung von Rechenzentren

Oder laden Sie unser Whitepaper zum Thema Kühlung von Rechenzentren herunter:

Eine eigene digitale Infrastruktur, die zukunftssicher, effizient und gesetzeskonform gestaltet ist? Bei der Sie die Hoheit über Ihre Daten haben?...

Die Abhängigkeit von funktionierender, digitaler Infrastruktur ist heute einer der bedeutsamsten wirtschaftlichen und risikoreichsten Faktoren –...

Die rasante Entwicklung rechenintensiver KI-Anwendungen zwingt Betreiber von Rechenzentren zu einem grundlegenden Umdenken bei der Kühlstrategie. Mit...