Rechenzentrumskühlung: DTC, Luft, Immersion – oder alle drei?

Die rasante Entwicklung rechenintensiver KI-Anwendungen zwingt Betreiber von Rechenzentren zu einem grundlegenden Umdenken bei der Kühlstrategie. Mit...

Ein Schlüsselindikator, um die Energieeffizienz von Rechenzentren objektiv zu beurteilen, heißt PUE: Power Usage Effectiveness. Diese Kennzahl beschreibt das Verhältnis von Gesamtenergieverbrauch zur reinen IT-Energie. Einfach gesagt: Wie viel Prozent der eingesetzten Energie fließen tatsächlich in Server, Storage und Netzwerk? Und wie viel wird für Kühlung, Beleuchtung oder Energieverteilung etc. benötigt?

Warum ist dieser PUE-Wert für Rechenzentren so wichtig?

Rechenzentren zählen heute zu den am schnellsten wachsenden Stromverbrauchern weltweit und damit zu den zentralen Stellhebeln für die Energiewende im digitalen Zeitalter. Bereits 2023 lag ihr globaler Strombedarf zwischen 300 und 380 Terawattstunden (TWh), das entspricht 1 bis 1,3 % des weltweiten Verbrauchs. Für 2030 erwartet die Internationale Energieagentur (IEA) nahezu eine Verdoppelung auf rund 945 TWh – getrieben durch den zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz und datenintensiven Anwendungen. Die Branche steht damit vor einer doppelten Herausforderung: Energie sparen und gleichzeitig wachsender Nachfrage gerecht werden.

Mit dem steigenden Strombedarf verschärfen sich die Anforderungen an Energieeffizienz in Rechenzentren erheblich. Strom kann bis zu 60 % der Betriebskosten (OPEX) eines Rechenzentrums verursachen, während gleichzeitig Investoren und Kunden zunehmend glaubwürdige ESG-Strategien fordern. Zusätzlich machen Regulierer wie die EU Effizienzmetriken zur Pflicht.

In diesem Blog analysieren wir:

PUE (Power Usage Effectiveness) ist der weltweit anerkannte Standard, um die Energieeffizienz von Rechenzentren vergleichbar zu machen. Er zeigt auf, wie viel der aufgenommenen Energie tatsächlich der IT dient und wie viel für unterstützende Infrastrukturen wie Kühlung, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Beleuchtung oder Sicherheit verbraucht wird. Der Nutzen des PUE für Rechenzentren liegt in seiner Einfachheit:

Ursprung und Standardisierung

Der PUE wurde 2007 vom The Green Grid-Konsortium eingeführt mit dem Ziel, die Energieeffizienz global einheitlich messbar zu machen. Inzwischen ist er in internationalen Normen fest verankert:

Diese Normen definieren auch Messmethoden, Messpunkte und Qualitätsanforderungen.

Der PUE bildet ausschließlich das Verhältnis der Energieflüsse in einem Rechenzentrum ab. Mit anderen Worten: Der PUE zeigt wie viel der aufgenommenen Energie tatsächlich für IT-Systeme genutzt wird. Doch genau darin liegt seine Begrenzung. Der PUE-Wert sagt nichts über die tatsächliche Rechenleistung, nichts über die Klimawirkung des eingesetzten Stroms und auch nichts über den Ressourcenverbrauch durch Kühltechnik im Rechenzentrum aus. Um diese Lücken zu schließen, werden in der Praxis drei ergänzende Kennzahlen eingesetzt:

DCiE (Data Center Infrastructure Efficiency) ist der Kehrwert des PUE. Während der PUE den infrastrukturellen Overhead quantifiziert, beschreibt DCiE den prozentualen Anteil der IT am Gesamtstromverbrauch: eine positiv formulierte Perspektive auf denselben Sachverhalt.

WUE (Water Usage Effectiveness) ergänzt den PUE eines Rechenzentrums um die Dimension des Wasserverbrauchs. Gerade bei adiabaten Kühlsystemen oder offenen Rückkühlern kann der Wasserbedarf erheblich sein. Der WUE zeigt auf, wie viele Liter Wasser pro Kilowattstunde IT-Leistung eingesetzt werden – eine essenzielle Größe in wasserkritischen Regionen.

CUE (Carbon Usage Effectiveness) bewertet die CO₂-Intensität pro IT-kWh. Damit schließt er die größte Lücke des PUE: Die Herkunft der Energie. Ein Rechenzentrum mit niedrigem PUE, aber hohem Anteil fossiler Energie, kann unter dem Strich schlechter abschneiden als ein ökostromversorgtes Rechenzentrum mit technisch höherem PUE.

Diese Kennzahlen gewinnen insbesondere im Kontext von ESG-Strategien, CO₂-Bilanzen und regulatorischen Berichtspflichten an Bedeutung. Sie transformieren den PUE von einer isolierten Effizienzkennziffer zu einem Baustein in einem holistischen Nachhaltigkeitsmonitoring.

Die Berechnung des PUE-Werts folgt einem einfachen Prinzip, doch die dahinterliegende Messmethodik ist differenziert und normbasiert. Entscheidend ist die Abgrenzung zwischen dem Stromverbrauch der IT-Systeme und dem Gesamtverbrauch des gesamten Rechenzentrums.

Die Formel für den PUE lautet:

Diese Formel ist simpel, aber aufschlussreich. Ein idealer PUE-Wert von 1,0 im Rechenzentrum bedeutet: Das gesamte Energieaufkommen fließt direkt in die IT-Systeme. Kein Watt geht an Klimatisierung oder Infrastruktur verloren. Technisch ist dieser Idealzustand nicht erreichbar, er dient als theoretische Benchmark.

Gesamtenergieverbrauch (Zähler):

Umfasst sämtliche Systeme, die zur Aufrechterhaltung des IT-Betriebs erforderlich sind, z. B.:

– Kühlsysteme (Luftkühlung, Flüssigkühlung, adiabatische Systeme etc.)

– Verluste in USV-Systemen und Transformatoren

– Beleuchtung

– Zutrittskontrolle, Brandschutz, Sicherheitstechnik

IT-Last (Nenner):

Dazu zählen ausschließlich Systeme, die direkt IT-Leistung erbringen, z. B.:

– Server

– Storage-Systeme

– Netzwerkkomponenten

– KVM-Switches

– Monitore und IT-Konsolen

Beispielrechnung:

Ein Rechenzentrum verbraucht jährlich 1.000.000 kWh für die IT und insgesamt 2.000.000 kWh Strom. PUE = 2.000.000 / 1.000.000 = 2,0 Das bedeutet: Nur 50 % der Energie werden effektiv für IT genutzt. Der Rest fließt in unterstützende Infrastruktur.

Wie aussagekräftig ein PUE-Wert ist, hängt maßgeblich von der gewählten Messmethode ab. Die internationale Norm ISO/IEC 30134-2 definiert dazu vier Stufen – je nachdem, an welcher Stelle der IT-Stromverbrauch erfasst wird.

PUE0: Die einfachste Variante ist PUE0. Hier erfolgt keine direkte Messung, sondern lediglich eine Schätzung auf Basis von Erfahrungswerten oder groben Annahmen. Diese Methode ist schnell, aber unpräzise und eignet sich allenfalls für erste Einschätzungen.Für belastbare Vergleiche verlangen viele Standards eine Ganzjahresmessung – das sogenannte Trailing Twelve Months (TTM). Dadurch werden saisonale Effekte bei Kühlung und Energiebedarf ausgeglichen. Kurzfristige oder projektspezifische Auswertungen sind ebenfalls möglich – beispielsweise über den iPUE (Interim-PUE) für temporäre Messungen oder den pPUE (Partial-PUE), wenn nur bestimmte Teilbereiche wie einzelne Serverräume oder Racks betrachtet werden sollen.

Der PUE-Wert schwankt in der Praxis erheblich, abhängig von Baujahr, Technologie, Standortbedingungen und Auslastung eines Rechenzentrums. Während moderne Hyperscaler Spitzenwerte erreichen, liegen ältere Mittelstandsrechenzentren teils deutlich darüber.

|

Rechenzentrums-Typ |

Typischer PUE-Wert |

Praxiseinsatz |

|

Hyperscaler (Google, Microsoft) |

1,08 – 1,20 |

Google (TTM-PUE: 1,09); Microsoft Designziel: 1,12 |

|

Moderne Colocation-Anbieter |

1,3 – 1,5 |

z. B. Equinix, Digital Realty, laut Uptime Institute |

|

Mittelständische Rechenzentren |

1,6 – 2,0 |

häufig ohne freie Kühlung, geringere Auslastung |

|

Legacy-Standorte |

> 2,5 |

bei veralteter Infrastruktur oder niedriger IT-Last |

|

Standorte in kalten Regionen |

≈ 1,1 |

z. B. in nordischen Regionen mit freier Luftkühlung (Airside-Economizer) |

Einflussfaktoren auf PUE-Praxiswerte

Kühlstrategie: Freie Kühlung in kalten Regionen kann den PUE erheblich verbessern

IT-Auslastung: Je besser Server und Speicher genutzt sind, desto geringer ist der relative Overhead

Skaleneffekte: Große Rechenzentren können Effizienzpotenziale systematisch ausschöpfen

Designstandards: Neue Rechenzentren mit Heißgang-Einhausung, optimierter Luftführung oder Flüssigkühlung erzielen bessere Werte

Der PUE-Wert ist mehr als eine technische Kennziffer. Er ist Gradmesser für Energieeffizienz, betriebswirtschaftlicher Hebel, Nachhaltigkeitsindikator und zunehmend regulatorisch relevant. Für Betreiber, Investoren und Kunden ist er zentraler Bezugspunkt bei Planung, Betrieb und Bewertung eines Rechenzentrums.

Wirtschaftliche Relevanz

Energieeffizienz hat unmittelbare Auswirkungen auf die Betriebskosten eines Rechenzentrums. Ein PUE von 1,6 bedeutet: 60 % Zusatzenergie für Infrastruktur. Sinkt der PUE auf 1,4, reduziert sich dieser Overhead um über 12 %. Bei einem 10-MW-Rechenzentrum entspricht das rund 1,25 GWh eingesparter Energie jährlich – mit entsprechendem Einsparpotenzial bei Stromkosten, Kühltechnik und Netzentgelten.

Beispielrechnung:

IT-Last: 10 MW

PUE-Senkung: von 1,6 auf 1,4

Einsparung: 2 MW × 24/7-Betrieb = 1,25 GWh/Jahr

Ein niedriger PUE reduziert nicht nur den Energieverbrauch eines Rechenzentrums, sondern wirkt sich auch direkt auf die CO₂-Bilanz aus. In Klimastrategien wie den Science Based Targets (wissenschaftsbasierte Emissionsziele) oder der EU-Taxonomie (EU-Klassifikationssystem für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten) dient der PUE längst als Effizienzindikator, der Fortschritte quantifizierbar macht. Auch in der Emissionsberichterstattung – etwa bei Scope-2-Emissionen (indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie) – spielt er eine zentrale Rolle. Besonders in Ländern mit hohem CO₂-Faktor im Strommix, etwa Polen oder Irland, verstärkt jede PUE-Verbesserung die Klimawirkung eines Rechenzentrums deutlich.

Mit dem Green Deal und dem Climate Neutral Data Centre Pact verankert die EU den PUE zunehmend auch regulatorisch. Neue Standorte in den Niederlanden dürfen beispielsweise nur noch mit einem PUE ≤ 1,2 genehmigt werden.

Auch aus Stakeholder-Sicht gewinnt der PUE strategisch an Bedeutung. Betreiber nutzen ihn als operative Steuerungsgröße und als KPI (Key Performance Indicator) in ihren Energiemanagementsystemen. Investoren integrieren PUE-Werte in ESG-Due-Diligence-Prozesse (Nachhaltigkeitsprüfungen im Rahmen von Investitionsentscheidungen) und Finanzierungsmodelle, etwa bei Green Bonds (nachhaltigkeitsgebundene Anleihen). Für Kunden ist er zunehmend Bestandteil von Ausschreibungs- und Zertifizierungskriterien. Hyperscaler wie Google oder Microsoft veröffentlichen ihn als festen Bestandteil ihrer Nachhaltigkeitsberichte – und knüpfen ihre Net-Zero-Ziele (Dekarbonisierung bis 2040/2050) daran.

Relevante Zertifikate wie EN 50600-4-2, ISO/IEC 30134-2, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) oder der EU Code of Conduct for Data Centres verankern PUE-Grenzwerte als Mindeststandard. Ein niedriger PUE verbessert daher nicht nur die Betriebskostenstruktur, sondern auch die regulatorische Bewertung und den Marktwert eines Rechenzentrums. Effizienz wird damit zum Lizenzfaktor – ökologisch, wirtschaftlich und reputationsseitig.

Der PUE-Wert ist das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels technischer, infrastruktureller und betrieblicher Faktoren.

Die Kühlung ist der größte infrastrukturelle Energieverbraucher im Rechenzentrum und damit einer der zentralen Faktoren zur Senkung des PUE. Je effizienter Wärme abgeführt wird, desto geringer fällt der Anteil der Nicht-IT-Verbraucher am Gesamtenergiebedarf aus.

Klassische Luftkühlung – unterstützt durch freie Kühlung oder adiabate Verdunstungssysteme – ist weit verbreitet, stößt aber bei steigender Leistungsdichte an physikalische und energetische Grenzen. Direktverdampfung bleibt in älteren Anlagen im Einsatz, ist aber deutlich weniger effizient.

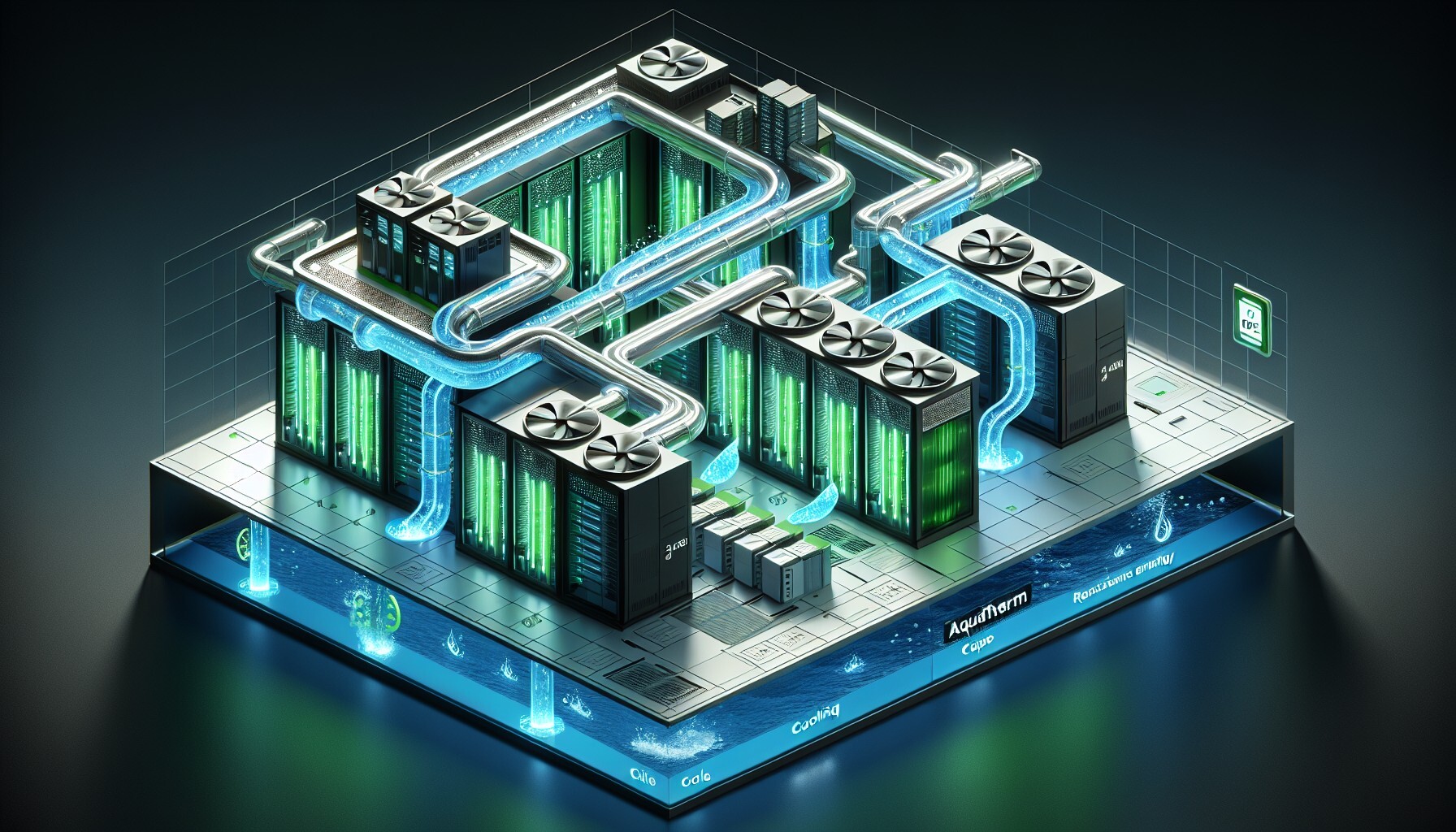

Flüssigkühlung, insbesondere Direct-to-Chip-Liquid-Cooling (DLC), gilt als richtungsweisend. Dabei wird die Abwärme unmittelbar an der Prozessoroberfläche durch eine zirkulierende Kühlflüssigkeit abgeführt. Das reduziert den Energieeinsatz für Klimatisierung erheblich und ermöglicht gleichzeitig höhere Packungsdichten. Prognosen gehen davon aus, dass bis 2030 DLC zur führenden Kühltechnologie wird. Und zwar nicht nur wegen ihrer thermischen Effizienz, sondern weil sie in AI- und HPC-Umgebungen eine Voraussetzung für niedrige PUE-Werte ist. Für Betreiber, die Rechenzentren konsequent auf Effizienz ausrichten, ist sie ein zentraler Bestandteil zukünftiger Entwicklungen.

Neben der Kühltechnik bestimmen weitere technische und strukturelle Faktoren den PUE-Wert eines Rechenzentrums. In der Energieverteilung spielt die Effizienz der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) eine zentrale Rolle. Moderne Online-USV-Systeme erreichen Wirkungsgrade von über 97 %. Verluste entstehen vor allem in älteren Transformatoren oder bei unnötigen Wandlungsstufen, die sich durch Gleichstromverteilungen weitgehend vermeiden lassen. Weitere Faktoren:

Gebäudekonzept: Auch das Gebäudekonzept wirkt sich messbar auf die Energieeffizienz aus. Eine konsequente Heiß-/Kaltgang-Einhausung, kurze Leitungslängen und gut gedämmte Hüllen minimieren thermische Verluste. Modulare Bauweisen unterstützen zudem eine bedarfsgerechte Skalierung bei gleichbleibend hoher Flächeneffizienz.Ein niedriger PUE resultiert nicht aus Einzelmaßnahmen, sondern aus einem systematischen Zusammenspiel technischer, infrastruktureller und organisatorischer Entscheidungen. Wer Rechenzentren effizient aufstellen will, sollte folgende Faktoren konsequent bei Neubau oder Modernisierung umsetzen.

Kühltechnik modernisieren

Der Power Usage Effectiveness (PUE) ist ein weltweit etablierter Maßstab für die infrastrukturelle Energieeffizienz von Rechenzentren. Er zeigt, wie viel Energie tatsächlich der IT zugutekommt und wie viel für unterstützende Systeme wie Kühlung oder Stromverteilung aufgewendet wird. Doch seine Aussagekraft hat klare Grenzen.

Der PUE misst nicht die Effizienz der IT selbst. Er ignoriert, wie viel Rechenleistung pro Kilowattstunde tatsächlich erbracht wird. Zwei Rechenzentren mit identischem PUE können völlig unterschiedlich performen – je nach Hardwaregeneration, Auslastung oder Virtualisierungsgrad.Was also tun? Der PUE bleibt als technischer Orientierungswert relevant. Aber er braucht Kontext. Ergänzende Metriken wie der Carbon Usage Effectiveness (CUE), der Water Usage Effectiveness (WUE) oder der Energy Reuse Factor (ERF) runden das Bild ab. Erst ihre Kombination erlaubt eine belastbare Aussage über Effizienz, Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit eines Rechenzentrums. Kurz gesagt: Der PUE ist ein Anfang. Kein Endpunkt.

Kühlung und Luftbewegung verschlingen oft 30 bis 45 % des Energieverbrauchs eines Rechenzentrums. Der Wandel hin zu Direct-to-Chip (DLC) Flüssigkeitskühlung für KI-Workloads (Racks mit 50 bis 120 kW) erhöht den Druck auf die gesamte Infrastruktur – besonders auf Rohrsysteme, die nun eine konstante Quelle von Reibungsverlusten, Ineffizienz und potenzieller Kontamination darstellen.

304-Edelstahlrohre sind das Rückgrat der meisten DLC-Systeme – ausgewählt wegen niedriger Anschaffungskosten, breiter Verfügbarkeit, hoher Druck-/Temperaturbeständigkeit und weltweiter Zulassung.

Doch Praxis- und Labordaten zeichnen ein anderes Bild:

Metallauslaugung: Unabhängige Flüssigkeitstests aus mehreren US-Hyperscale-Standorten fanden Manganwerte bis zu 25-fach über den EPA-Trinkwassergrenzwerten, außerdem Magnesium und Molybdän – alles zurückzuführen auf Edelstahlrohre.Ein typischer 3.785-Liter-DLC-Kreislauf über 10 Jahre gerechnet:

Edelstahlsystem:

Kühlmittelwechsel alle 3 – 5 Jahre: 66.000 EUR

Alternatives Polymersystem:

Kühlmittelwechsel alle 7 – 10 Jahre: 26.500 EUR

Ersparnis pro 3.785 Liter über 10 Jahre: 104.900 EUR.

DLC-gekühlte Standorte verbrauchen typischerweise 9.460 bis 11.350 Liter Kühlmittel pro MW. So sieht die Hochrechnung aus:

|

IT-Last der Anlage |

Kühlmittel-volumen |

10-Jahre-Kosten Edelstahl |

10-Jahre-Kosten Ploymer |

Prognostizierte Einsparungen |

|

1 MW |

9.460 – 11.350 l |

339.000 – 409.000 EUR |

78.000 – 94.000 EUR |

262.000 – 315.000 EUR |

|

10 MW |

94.600 – 113.500 l |

3,39 – 4,09 Mio. EUR |

0,78 – 0,94 Mio. EUR |

2,62 – 3,15 Mio. EUR |

Für einen 10-MW-Standort (≈ 94.600 Liter Kühlmittel) kann der Umstieg auf korrosionsfreie Rohrleitungen in 10 Jahren rund 2,62 Mio. EUR einsparen – allein bei Wartung und Austausch.

PUE ist das Maß der Dinge für Effizienz in der Branche, doch echte Fortschritte hängen von einer Infrastruktur ab, die Ihre OPEX- und Verfügbarkeitsziele unterstützt, nicht nur kurzfristige Einsparungen bei den Investitionen.

Die Praxis zeigt: „Billige“ Rohrleitungen sind oft alles andere als günstig – versteckte Kontamination, höhere Filterkosten und früherer Kühlmittelaustausch summieren sich. Für Betreiber, die sich der Effizienz verpflichtet fühlen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, jeden Aspekt des Kühlkreislaufs kritisch zu prüfen – insbesondere das, was in Ihren Rohren steckt.

Wenn Sie ein Rechenzentrum neu planen oder mit einer Modernisierung effizienter betreiben wollen, sprechen Sie mit uns. Unser Expertenteam von aquatherm unterstützt Sie mit fundierter Beratung, Planung und bei der Auslegung.

Wichtiger Hinweis: Die in diesem Blog enthaltenen Informationen, insbesondere zu den Kosten, beziehen sich auf das Jahr 2025.

Die rasante Entwicklung rechenintensiver KI-Anwendungen zwingt Betreiber von Rechenzentren zu einem grundlegenden Umdenken bei der Kühlstrategie. Mit...

Stellen Sie sich Folgendes vor: Jedes Mal, wenn Sie eine Serie ansehen, ein KI-Modell trainieren oder die Daten Ihres Unternehmens sichern, ist ein...

In Rechenzentren kann die Wasserkühlung oder Luftkühlung zum Einsatz kommen. Welche Technik besser für die Zukunft geeignet ist, wirft viele Fragen...